von Dietrich Bösenberg

In den Jahren 1915 – 1918 tobte im Alpenraum ein blutiger Gebirgskrieg mit

100 000en Opfern, bei dem sich die heutigen EU-Nachbarn Italien und

Österreich (mit Deutschland verbündet) gegenüberstanden. Was war

geschehen?

Die Ausgangssituation

Im Juli 1914 war der Erste Weltkrieg als Folge des Attentats von Sarajewo

ausgebrochen. Das damalige Kaiserreich Österreich-Ungarn, verbündet mit

Deutschland, stand der sog. Entente, bestehend aus England, Frankreich

und Russland gegenüber.

Italien war im Mai 1915 in den Krieg gegen

Österreich-Ungarn eingetreten mit dem Ziel, sein Staatsgebiet weit nach

Norden ausdehnen zu können. Die Entente-Mächte hatten Italien das Gebiet

von Südtirol bis zum Brenner, das Trentino und die Region bis Triest,

damals Teile der Donaumonarchie, zugesagt, um das Land in den Krieg

einzubeziehen.

Der Gebirgskrieg

Zwischen Stilfser Joch im Westen und Isonzo im Osten versuchte

Italien mit allen Kräften den Durchbruch nach Norden. Dagegen wehrte

sich Österreich-Ungarn, indem es zur Sicherung seiner Grenzen die Höhen

der Alpengipfel von Südtirol bis nach Kärnten militärisch besetzte. Nie

zuvor war ein Krieg auf den Gipfeln der Berge und nicht nur in der

Fläche geführt worden. Auf Höhen bis zu fast 4000 m und einer Frontlinie

von über 500 km Länge errichteten die Kriegsgegner militärische

Anlagen, Schützengräben, Geschützstellungen und Unterstände. In den

blanken Fels und in das ewige Eis der Gletscher wurden Bunker,

Kommandoeinrichtungen und Sanitätsplätze getrieben.

Unter extremen

Gelände- und Wetterbedingungen und mit fast unvorstellbaren

alpinistischen Leistungen mussten die Soldaten beider Seiten ihre

Stellungen besetzen und dort oft wochenlang ausharren.

Spuren der Kampfhandlungen

Besondere Spuren im Gelände hinterließ die von beiden Kriegsgegnern

angewandte Kriegstechnik der Unterminierung feindlicher Stellungen zum

Zwecke der Sprengung. Mit immer stärkeren Sprengladungen wurden immer

größere Stücke von Bergstöcken und Hochflächen einschließlich der

Menschen in die Luft gejagt.

Die Folgen sind in der Natur bis heute als riesige Trichter, Reste und Ruinen von Baulichkeiten und Steinwüsten erkennbar.

Beispiele für die Brutalität der Kämpfe:

Am Col di Lana in den Dolomiten, dem 2462 m hohen sog. „Blutberg“, wurde eine komplette Bergkuppe weggesprengt. 10 000 t Gestein flogen in die Luft. Der entstandene Krater zeugt bis heute davon, inzwischen ist er überwachsen und von Wanderwegen durchzogen. Und doch findet noch immer jedes Jahr im August ein gemeinsamer österreichisch-italienischer Gedenkgottesdienst statt.

Am Pasubio,

einem 2232 m hohen Bergmassiv östlich von Rovereto und nicht weit vom

Gardasee, tobte die verheerendste Schlacht dieses Krieges. 80 000

Soldaten wurden eingesetzt, 10 000 Tote sind zu beklagen. Sie fielen

neben direktem Beschuss und massiven Sprengungen auch Schneestürmen,

Lawinenabgängen und Entkräftung zum Opfer.

Aus einem italienischen

6,3 km langen Nachschubpfad, der 2,3 km im Inneren des Berges verlief

und 784 Höhenmeter überwand, entstand die heute sog. „Straße der 52 Tunnel“.

Einen militärischen Sieger gab es in diesem unsinnigen Gebirgskrieg nicht, die Entscheidung wurde durch den Zusammenbruch Deutschlands und seiner Verbündeten am Ende des 1. Weltkriegs herbeigeführt: die Grenzen zwischen den Ländern wurden verschoben.

Versöhnung nach dem Krieg

Dennoch haben die Menschen in den drei Ländern nach und nach gelernt,

die Gegensätze zu vergessen, sich über die Grenzen hinweg zu

verständigen und die gemeinsamen kulturellen und humanen Werte

hochzuhalten.

Sichtbare Zeichen von Vergebung und Zusammenarbeit

der ehemaligen Kriegsgegner sind viele Initiativen von Vereinen,

Gemeinden und Einzelpersonen in ihren Ländern. In den Bergen

Österreichs, Italiens und Sloweniens wurden Wanderwege zu den ehemaligen

Kampforten gebaut und erhalten, Führungen zu wichtigen Punkten werden

angeboten. Sie führen oft vorbei an Resten von Laufgräben, Stacheldraht

und Behausungen aus jener Zeit, die eine eindrucksvolle Sprache

sprechen.

Der sog. „Friedensweg“ führt auf einer Länge von fast 500

km durch die Dolomiten, als alpiner Höhenwege nutzt er die militärisch

angelegten Steige des Gebirgskriegs.

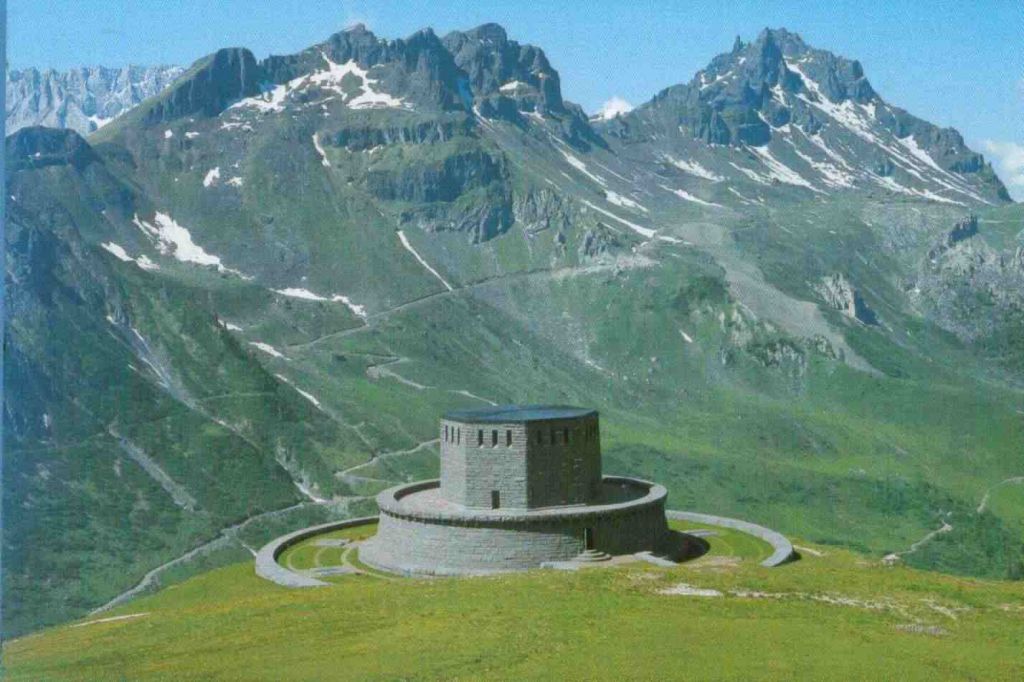

An vielen Orten sind Museen

und Gedenkstätten entstanden, teilweise auch als Freiluftanlagen, in

denen die Besucher an die vom Gebirgskrieg verursachten Leiden bei

Mensch und Natur informiert werden.

Kriegsgräberpflege

Bild VDK

Als Mahnung zum Frieden und Versöhnung der Völker erhalten und pflegen diverse gemeinnützige Organisationen in den ehemals Krieg führenden Ländern das Andenken an die zahllosen Gefallenen. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., das Österreichische Schwarze Kreuz sowie entsprechende italienische Institutionen unterhalten im norditalienischen Alpenbereich zahlreiche Soldatenfriedhöfe, auf denen deutsche und österreichisch-ungarische Soldaten aus beiden Weltkriegen bestattet sind.

Die Entwicklung der Region

In den Alpenländern wirkten in den Folgejahren die politischen und

gesellschaftlichen/geographischen Umbrüche ebenso verheerend wie im

übrigen Europa: Faschismus in Italien, Nationalsozialismus in

Deutschland und Österreich, Kommunismus in den angrenzenden

osteuropäischen Ländern. Alles gipfelte in der Katastrophe des 2.

Weltkriegs.

Heute ist sie eine der Musterregionen in Europa, mit

fruchtbarer Zusammenarbeit in der EU und speziell im Rahmen der „Arge

Alp“ (Arbeitsgemeinschaft Alpenländer)

Literatur und Links

Literatur: (Auswahl):

Jordan, Alexander: Krieg um die Alpen. Der Erste Weltkrieg im Alpenraum und der bayerische Grenzschutz in Tirol. (Zeitgeschichtliche Forschungen 35), Berlin 2008

Links:

http://gebirgskrieg.heimat.eu/index.htm

österreichische Website zum Gebirgskrieg

http://www.moesslang.net/fotos2.htm

private Website, u.a. mit umfassender Sammlung von Bildern und Texten

zu Stellungen und Festungen der Österreicher und Italiener in den Alpen

http://www.volksbund.de/home.html

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

http://www.argealp.org/

Homepage der multinationalen Arbeitsgemeinschaft Alpenländer