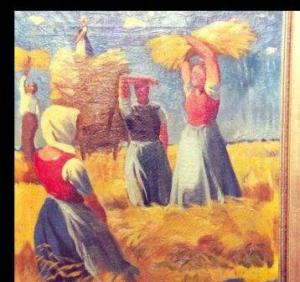

von Ursula Bischoff

Zwischen Donau und Neckar zieht sich der Bergrücken der Schwäbischen Alb mit ihren prächtigen Ebenen und waldreichen Fluren hin. Mein Vater, der Kunstmaler, liebte diese Landschaft.Aber zwischen seiner künstlerischen Sicht und dem harten Leben der Älbler bestand ein großer Unterschied.

Stadtflucht

Diese Erfahrung machte ich schon als Halbwüchsige, als ich nach einem der gräulichsten Fliegerangriffe auf Ulm gegen Kriegsende Hals über Kopf mit meiner Familie fliehen musste. Wir strebten in eine ruhigere Gegend, natürlich auf Vaters geliebte Schwäbische Alb. Viele Gemälde aus Vaters Werkstatt schmückten in herrlichen Farben die Wände unserer zurück gelassenen Wohnung in der Stadt. Nun war es, als lockten sie uns, hier eine neue und sicherere Bleibe zu suchen.

Herbergssuche

Mitten im nächsten Dorf erreichten wir ein Gasthaus, traten ein, stellten uns vor und erkundigten uns zugleich nach einer Unterkunft, vielleicht auch für längere Zeit. Der Gastwirt legte die Stirne in Falten, fragte in der Küche nach, ob jemand eine Wohnung oder wenigstens ein paar Zimmer abgeben könne. Tatsächlich, ein großes Wohnzimmer, eine Küche und eine kleinere Stube und vielleicht hoch unterm Dach eine größere könnten wir übernehmen. So wurden wir Dorfbewohner, wenn auch noch nicht vertraut mit der „neuen“ Zukunft“, denn wie es weiter gehen sollte mit uns, war unvorstellbar.

Der erste Winter ist vorüber

Nach dem harten und schneereichen Winter auf der Alb, den wir mit Holzsuchen und Holzherschleppen für unser einziges „Kanonenöfchen“, verbunden mit häufigem Schneeräumen und andauerndem Frieren, überstanden hatten, kam endlich, aber zögerlich der Frühling ins Dorf. Die wohlhabenden Bauern spannten ihre Rösser ein, die einfacher ausgestatteten die Ochsen und wer nur einen geringen Anteil an der örtlichen Flur besaß, feuerte seine Kuh vorne an der Deichsel des Leiterwagens an. Die hohen Dunglegen vor den Häusern waren das Ziel, man karrte den Mist weg auf die Felder und breitete ihn dort fingerdick aus, mit einer eisernen Gabel als Handwerkszeug und ohne Ermüdungserscheinungen. Es war eine schwere Arbeit. Wir Kinder schufteten mit für ein Butterbrot am Abend als Belohnung.

Was bedeutete Armut?

„Und würden die Armen nicht sein, wer würde Taglöhner, Knecht, Magd, Handwerker, Soldat“ sein wollen?“ So fragte sich ein Pfarrer 1773. Offenbar war Arm Sein damals für die Mehrheit der schwäbischen Bevölkerung normal. Man arbeitete nur so viel, dass es reichte, um satt zu sein und den Winter zu überstehen. Dem damaligen Bauernstand gelang dies dank seiner Eigenschaft als Arbeit- und Brotgeber auch für die Mitmenschen ohne Landbesitz. Erst wer gar nichts zu essen hatte und auch nicht wusste, wie er welches beschaffen könnte, der war echt arm, wie „eine Kirchenmaus“. Da waren kirchliche Einrichtungen gefragt, das Elend der Hungerleider zu mildern. Man nannte sie „Armenkasten“. In jedem Albdorf des Herzogtums waren sie unter Aufsicht des „Heiligenpflegers“ tätig. Als „Stifter“ plante man die „Reicheren“ aus der Dorfgemeinschaft ein.

Stifter aus dem Dorf sättigtenuns

In unserem Dorf muss es solche „Reichen“ gegeben haben, die sich aktiv und auch geheimnisvoll einbrachten, um die Armut klein zu halten. Denn immer wieder entdeckten wir Kinder jubelnd vor unserer Wohnungstüre eine Überraschung: Eine Kanne mit Milch, ein Töpfchen Quark, ein Stück Hefezopf, ein paar Eier, eine Tüte mit Mehl oder Haferflocken. Hilfreiche Bäuerinnen zweigten ohne viel Nachdenkens etwas von ihren eigenen Vorräten ab, um sie abends in der Dunkelheit, unbemerkt vor unserer Türe abzustellen. Solche Überraschungen erinnerten uns Kinder an Weihnachten, zwar ohne Christbaum, doch die Begeisterung war gleich groß. Denn das Gefühl, satt zu sein, war ein herrliches Erlebnis.

Nahrungsbeschaffung

So wie die einfache Lebensweise der Älbler seit Ende des 18. Jahrhundert bis in unsere Nachkriegszeit starr geblieben war, betrachtete man auch unser Vorhandensein. Die Bauern waren Selbstversorger. Daneben konnten sie auf Lebensmittelmarken bzw. auf besondere Abschnitte für Nicht-Lebensmittel im „Kolonialwarenladen“ einkaufen. Wir dagegen orientierten uns am „ungewissen Angebot“. Butter und andere Grundnahrungsmittel konnten wir erst dann einkaufen, wenn unser Dorflädchen beliefert worden war und das war unsicher. Als sich dann später ein Obst- und Gemüsehändler im Dorf aufstellte, betrachteten wir das als ein gutes Zeichen.

Für den Fleischkonsum waren die Bauern zuständig. Zuerst wurde die französische Besatzungsmacht beliefert. Falls etwas übrig blieb, wurde es als „Freibankfleisch“ angeboten, ebenso notgeschlachtete Tiere. Unser Speisezettel bestand über lange Jahre hinweg vor allem aus Milch- und Mehlspeisen. Knöpfle oder Spatzen waren schnell zusammen gerührt. Unser Dauergetränk war Kräutertee.

Bildung ist das höchste Gut

Getreu der alten Devise „Wandern heißt auf eigenen Füssen gehen, um mit eigenen Augen zu sehen, mit eigenen Ohren zu hören“ hatte sich die Erziehungsmethode unserer Mutter angepasst, ebenso wie ihr Erziehungsziel an den Spruch:“ Bildung ist das Wichtigste im Leben“. Infolgedessen meldete sie uns, die wir die ersten zehn Jahre unseres Lebens hinter uns gebracht hatten, im Progymnasium in der Nachbarstadt an. Diese war fünf Kilometer von unserem Dorf entfernt.

Täglich marschierten wir also mit weiteren Kameraden aus dem Dorf zusammen hin und zurück, also zehn Kilometer. Dafür lernten wir Fremdsprachen wie Englisch und Französisch, Deutsch, Mathematik, Geografie und mehr bei frisch aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Lehrern, oftmals bis zum Dunkelwerden im Winter.

Mein Nebenjob

Nachmittags erledigte ich meine Hausaufgaben und gegen Abend bezog ich meine neue Arbeitsstelle in einem dreißigköpfigen Kuhstall. Da stemmte ich den schweren grünen Klee in die Futterkrippen. Dreißig gierige Kuhmäuler stürzten sich drauflos. Das herrliche Fressgeräusch der zahlreichen Mäuler herrschte vor, während ich mit dem Schubkarren und der Mistgabel die Streu hinter den Tieren in Ordnung brachte. Jeden Abend, auch sonntags .waren die „Dienstmagd“ und eine Melkerin im abendlichen Kuhstall.

Ein großzügiger Großbauer

Allerlei Zuwendungen seitens des Großbauern waren der Lohn für mich und meine Familie: zum Beispiel ein paar Säcke voll mit Kartoffeln für den Winter, einige Stapel Meterholz für unseren Ofen, ein hübsches Strickjäckchen für meinen langen, im Winter eisigkalten Schulweg. Oft trug ich auch das übrig gebliebene Essen aus der Gastwirtschaft auf den Familientisch. nachdem ich selbst schon „gevespert“ hatte in der Gasthausküche.

Man sieht, es ging uns von Tag zu Tag besser als vordem. Mir selbst wurden mit der Zeit die „langen Fußmärsche“ zur Bildungsanstalt im nächsten Städtchen leid und ich träumte sehnsüchtig von einem eigenen Fahrrad. Eines Tages stand ein solches vor der Türe. Ich war fassungslos, aber begeistert. Jetzt stand mir die Zukunft offen.

Links

Die Schwäbische Alb – Schularbeit

Traditionswanderweg Albsteig

Bilder von Eugen Bischoff